○高梁市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月7日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する地域支援事業として実施する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、用語の意義は、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切、かつ、有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号。以下「指針」という。)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知。以下「通知」という。)に定めるところによる。

(事業構成等)

第3条 市長は、総合事業として次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業のうち別表第1に掲げる事業(以下「第1号事業」という。)

(2) 一般介護予防事業のうち次に掲げる事業

ア 介護予防把握事業

イ 介護予防普及啓発事業

ウ 地域介護予防活動支援事業

エ 地域リハビリテーション活動支援事業

オ 一般介護予防事業評価事業

(利用対象者等)

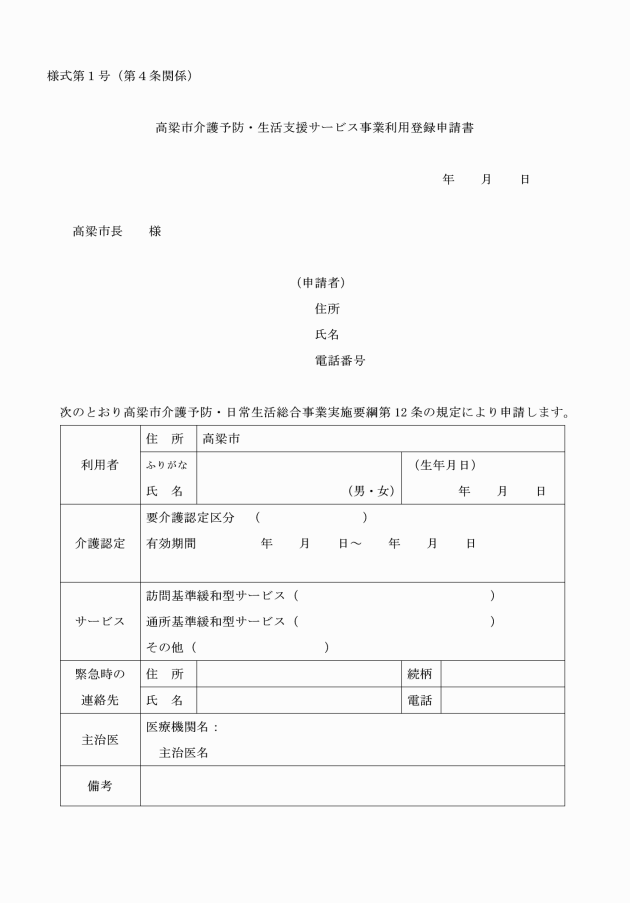

第4条 総合事業によるサービスの対象者は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号の居宅要支援被保険者等省令第140条の62の4各号のいずれかの基準に該当する被保険者(以下「居宅要支援被保険者等」という。)及び省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に定める基本チェックリストの記入内容が総基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した者(以下「事業対象者」という。)であって、介護予防ケアマネジメントにより当該サービスを提供する必要があると認めたものとする。

(2) 居宅要介護被保険者であって、要介護認定による介護給付に係る居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービス並びにこれらに相当するサービス(以下この号において「要介護認定によるサービス」という。)を受ける日以前に前1号に該当し、第1号事業のサービスを受けていた者のうち、要介護認定によるサービスを受けた日以後も継続的に第1号事業のサービスを受ける者とする。

(3) 前条第2号に掲げる利用対象者は、すべての第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。

3 市長は、前項の申請書を受けたときは、速やかに個別ケア会議又はサービス調整のための会議を必要に応じて開催し、適切な支援の方向性及び利用の必要性を協議し、利用の可否について決定しなければならない。

4 市長は当該申請者に対し、高梁市介護予防・生活支援サービス事業利用決定(却下)通知書により通知する。

(実施方法)

第5条 総合事業は、市が直接実施する方法のほか、次に掲げる方法により実施するものとする。

(1) 法第115条の45の3第1項の規定に基づく指定事業者(以下「指定事業者」という。)による実施

(2) 法第115条の47第4項の規定に基づく省令第140条の69の規定に適合する者に対する委託による実施

(3) 省令第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助による実施

(4) 第3条第1号別表第1訪問型サービス(第1号訪問事業)のうち短期集中予防サービス及び同表介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)は、適正に事業が実施できると認められる者に委託して実施することができる。

(5) 第3条第2号の事業は、適正に事業が実施できると認められる者に委託して実施することができる。

(介護予防ケアマネジメント)

第6条 介護予防ケアマネジメントは、対象者に対して、心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、対象者の選択に基づき、介護予防・生活支援サービス事業等が包括的、かつ、効率的に提供されるよう専門的視点から必要な援助を行い、もって地域における自立した日常生活を送れるよう支援することを目的とする。

2 ケアマネジメントの実施に当たっては、利用対象者に対し適切なアセスメントを実施することにより、利用対象者の状況を踏まえた目標を設定し、利用対象者がそれを理解した上で目標の達成に取り組んでいけるよう、具体的なサービス利用について検討し、ケアプランの作成、モニタリング、評価等を行うものとする。

3 ケアマネジメントの実施に当たって、地域包括支援センターは、利用対象者の意思を最大限に尊重しつつ、心身の状況、その置かれている環境等を考慮し、担当する介護支援専門員が計画した介護予防サービス計画原案をもとに、事業の関係者及び専門職を構成員とする個別の対応検討会議(以下「個別ケア会議」という。)を必要に応じて開催し、適切な支援の方向性及び利用の必要性について協議するものとする。

4 この事業は、高梁市が運営する法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)において実施する。ただし、法第115条の47第5項の規定に基づき、事業の一部を委託しようとするときは、総合事業ケアマネジメントについては、法第79条に規定する指定居宅介護支援事業者(以下「指定居宅介護支援事業者」という。)に、緩和基準型ケアマネジメントについては、高梁市から委託を受けた在宅介護支援センター(以下「在宅介護支援センター」という。)に、在宅介護支援センター委託地域以外は、指定居宅介護支援事業者に委託することができる。

5 介護予防ケアマネジメントの事業を利用しようとする者は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼届出書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該者は、地域包括支援センター又は第5条の規定により委託を受けた事業者(以下「受託事業者」という。)に、当該提出に関する手続を代わって行わせることができる。

6 地域包括支援センターは、介護予防ケアマネジメントの提供開始に際し、介護予防サービス計画書が利用者の意向を基本として作成されるものであること等について説明を行い、契約書により同意を得なければならない。

(総合事業に要する利用料等)

第7条 指定事業者が行う第1号事業によるサービスを利用した者は、次条の規定により算定した額を差し引いた額を負担しなければならない。

2 第5条第2号の規定による委託事業所が行う第1号事業によるサービスを利用した者が負担する額は、市長が別に定める額とする。

3 第1号事業によるサービスの実施に際し、食事代その他実費が生じるときは、当該費用は利用者の負担とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

4 前3項に定める利用者の負担額は、事業を実施する者がこれを徴収する。

(第1号事業支給費)

第8条 市長は、指定事業者が行う第1号事業の利用者に対し、第1号事業支給費(法第115条45の3第1項の第1号事業支給費をいう。以下同じ。)を支給するものとする。

(2) 1単位当たりの単価は、厚生労働省が定める1単位の単価(平成12年厚生省告示第22号)の規定による単価とする。

(3) 市長は、法115条の45の3第3項の規定に基づき、第1号事業を利用した居宅要支援被保険者等に代わり、指定事業者に第1号事業支給費を支払うものとする。

(4) 市長は、法第115条の45の3第6項の規定に基づき、同条第5項に規定する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託するものとする。

2 市長は、第5条第2号の規定による委託事業所に対し、別に定める委託単価から利用料を差し引いた額に利用者数を乗じた額を第1号事業支給費として支給する。

(第1号事業支給費に係る支給限度額)

第9条 居宅要支援被保険者の第1号事業支給費に係る区分支給限度額は、法第55条第1項の規定によるものとする。

2 事業対象者の第1号事業支給費に係る限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号イに規定する単位数により算定した額とする。

(高額介護予防サービス費相当事業)

第10条 市長は、第1号事業(指定事業者による事業に限る。以下、この条及び次条において同じ。)利用に係る利用者負担の家計に与える影響を考慮し、法第61条に規定する高額介護予防サービス費の支給に相当する事業(以下「高額介護予防サービス費相当事業」という。)を実施するものとする。

2 前項の支給額の算定は、居宅要支援被保険者等が受けた第1号事業利用に係る利用者負担と、当該被保険者と同一世帯に属する者の総合事業以外の法に基づく保険給付に係る利用者負担額の1月の合計額が、令第29条の2の2に規定する上限額を超えるときに、法第51条又は法第61条に規定する高額介護サービスの額を算定した後に、高額介護予防サービス費相当事業の支給額を算定する方法により行うものとする。

(高額医療合算介護予防サービス費相当事業)

第11条 市長は、第1号事業利用に係る利用者負担及び医療保険給付に係る自己負担の家計に与える影響を考慮し、法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する事業(以下「高額医療合算介護予防サービス費相当事業」という。)を実施するものとする。

2 前項の支給額の算定は、居宅要支援被保険者等が受けた第1号事業に係る利用者負担額と、当該被保険者と同一世帯に属する者の総合事業以外の法に基づく保険給付に係る自己負担額及び医療保険給付に係る自己負担額の1年間の合計額が、令第29条の3に規定する上限額を超えるときに、法第51条の2又は第61条の2に規定する高額医療合算介護サービス費の額を算定した後に、高額医療合算介護予防サービス費相当事業の支給額を算定する方法により行うものとする。

(給付制限)

第12条 介護保険被保険者証に給付制限について記載されている者が総合事業を利用するときは、総合事業においても給付制限を受けるものとする。

(事業委託者)

第13条 第5条第2号の規定により、総合事業の委託を受けた者(以下「事業委託者」という。)は、総合事業の実施に係る経費を他の事業に係る経費と明確に区分し、会計処理を行わなければならない。

2 事業委託者は、委託を受け、提供するサービスについて、実施月ごとに、市長が別に定める実施状況報告書を市長に提出しなければならない。

3 事業委託者は、サービス利用状況を明らかにできる書類のほか、経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。

4 事業受託者は、省令第140条の63の6第2号に規定する基準による緩和した基準によるサービス提供者とみなし、第1号事業を行うものとする。

5 その他総合事業の委託に関して必要な事項は、市長が別に定める要綱及び、委託契約書で定める。

(総合事業に要する費用の額)

第14条 事業受託者が実施する総合事業(以下「受託者が行う総合事業」という。)に要する費用の額は、別表第4のとおりとする。

(その他)

第15条 この告示で定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症に対応するための基本報酬の特例措置)

3 令和3年4月1日から令和3年9月30日までの間、第1号事業のうち、訪問型サービス費及び通所型サービス費については、第8条の規定にかかわらず、市長が別に定める。

附則(平成30年5月25日告示第117号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

附則(平成30年8月7日告示第146号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。

附則(平成30年8月20日告示第152号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年7月5日から適用する。

附則(令和元年5月29日告示第120号)

この告示は、令和元年6月1日から施行する。

附則(令和元年10月11日告示第188号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の前に、実施された改正前の第1号事業については、なお従前の例による。

附則(令和2年3月24日告示第177号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月26日告示第76号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する

(経過措置)

2 この告示の施行の前に実施された第1号事業に係る別表第2の適用ついては、なお従前の例による。

附則(令和3年12月28日告示第207号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

附則(令和4年9月30日告示第167号)

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

附則(令和5年3月22日告示第30号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年4月2日告示第71号)

この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

附則(令和6年6月3日告示第95号)

この告示は、公布の日から施行し、令和6年6月1日から適用する。

附則(令和7年3月31日告示第74号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

サービス種別 | 事業の種類 | 事業内容 | |

訪問型サービス(第1号訪問事業) | 訪問型現行相当サービス | 総合事業ホームヘルプサービス | 省令第140条の63の6第1号の基準に従って行うサービス |

緩和した基準によるサービス | 訪問緩和基準型サービス | 指針第2の4(1)の基準に従って行うサービス | |

短期集中予防サービス | 訪問型サービスC | 指針第2の41(1)の基準に従って行うサービス | |

通所型サービス(第1号通所事業) | 通所型現行相当サービス | 総合事業デイサービス | 省令第140条の63の6第1号の基準に従って行うサービス |

緩和した基準によるサービス | 通所緩和基準型サービス | 指針第2の4(2)の基準又は市長が別に定める基準に従って行うサービス | |

有償・無償のボランティア等により提供される住民主体による支援 | 通所型サービスB | 市長が別に定める基準に従って行う事業 | |

介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業) | 原則的なケアマネジメント | ケアマネジメントA | 法第115条の45第1項第1号ニに規定するサービス |

簡略化した基準による介護予防ケアマネジメント | ケアマネジメントB | ||

ケアマネジメントC |

別表第2(第8条関係)

算定項目名 | 区分 | 算定単位 | 単位数 | |

訪問型現行相当サービス | 訪問型サービス費 | 週1回のサービス | 1月につき | 省令第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準 |

週2回のサービス | 1月につき | |||

週2回を超えるサービス | 1月につき | |||

初回加算 | 初回のみ | 1月につき | ||

生活機能向上連携加算 | 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 1月につき | ||

生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 1月につき | |||

口腔連携強化加算 | 口腔連携強化加算 | 1月につき | ||

介護職員等処遇改善加算 | 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき | ||

介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 1月につき | |||

介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | 1月につき | |||

介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) | 1月につき | |||

通所型現行相当サービス | 通所型サービス費 | 週1回程度のサービス | 1月につき | |

週2回程度のサービス | 1月につき | |||

生活機能向上グループ活動加算 | 1月につき | |||

若年性認知症受入加算 | 1月につき | |||

栄養アセスメント加算 | 1月につき | |||

栄養改善加算 | 1月につき | |||

口腔機能向上加算 | 口腔機能向上加算(Ⅰ) | 1月につき | ||

口腔機能向上加算(Ⅱ) | 1月につき | |||

一体的サービス提供加算 | 1月につき | |||

サービス提供体制強化加算 | サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 事業対象者・要支援1認定者対象 | 1月につき | ||

サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 要支援2認定者対象 | 1月につき | |||

サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 事業対象者・要支援1認定者対象 | 1月につき | |||

サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 要支援2認定者対象 | 1月につき | |||

サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 事業対象者・要支援1認定者対象 | 1月につき | |||

サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 要支援2認定者対象 | 1月につき | |||

生活機能向上連携加算 | 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 1月につき*3月に1回を限度とする | ||

生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 1月につき | |||

口腔・栄養スクリーニング加算 | 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 1回につき*6月に1回を限度とする | ||

口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | ||||

科学的介護推進体制加算 | 1月につき | |||

介護職員等処遇改善加算 | 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき | ||

介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 1月につき | |||

介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | 1月につき | |||

介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) | 1月につき | |||

総合事業ケアマネジメント | 介護予防ケアマネジメント | 1月につき | ||

初回加算 | 初回月のみ | |||

委託連携加算 |

別表第3(第13条関係)

事業の種類 | 事業名 | 基本単価 |

訪問緩和基準型サービス | 総合事業ミニホームヘルプサービス | 基本(1回当たり) 2,620円 初回加算 2,000円 |

通所緩和基準型サービス | 総合事業ミニデイサービス | 基本(1回当たり) 2,470円 |

通所型サービスA | 基本(1回当たり) 3,000円 | |

緩和基準型ケアマネジメント | ケアマネジメントB ケアマネジメントC | 基本(月当たり) 2,700円 初回加算 3,000円 サービス担当者会議加算 1,000円 モニタリング加算 600円 |