熱中症予防・対策を強化しましょう!

熱中症予防の徹底について

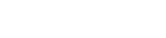

・暑さを避けましょう

・こまめに水分補給をしましょう

高齢者の熱中症予防について

こまめに水分補給をしましょう

のどの渇きは、脱水が始まっている証拠であり、渇きを感じてから水を飲むのではなく、渇きを感じる前に水分をとることが大切です。高齢者は特に、のどの渇きを感じにくくなったり、体内の水分量も若い人より少ないため、早めの水分補給が必要です。

エアコンを上手に使うなど、温度管理に気をつけましょう

熱中症は、室内でも多く発生しています。高齢者は発汗の機能も低下し、熱が体外へ放出しにくくなっています。室内に温度計を設置しエアコン等で部屋の温度管理をしましょう。エアコンが苦手な場合や使用できないときには、シャワーや冷たいタオルで体を冷やすのも効果的です。(ひと工夫:扇風機の前に濡れタオルを干したり氷を置くとより涼しくなります)

夜間の室内の温度管理にも気をつけましょう

夜間、エアコンや扇風機のタイマーが切れた後、室内の温度が上昇することがあります。熱帯夜(最低気温が25度を下回らない夜)もありますので気を付けましょう。

また、フィルターなどエアコンの内部が汚れていると効きが悪くなることがあります。効果的にエアコンを使用するためにも使用開始前には、エアコンクリーニングや、正常に動くかどうかの点検・整備をおすすめします。

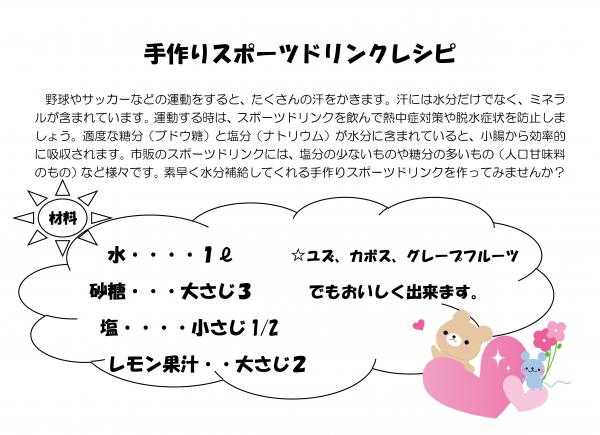

※手作りスポーツドリンクレシピ [PDFファイル/105KB]

乳幼児の熱中症予防について

水分を多く含む食事や定期的な水分補給を心がけましょう

新陳代謝が活発なため、汗や尿として体から出ていく水分が多く脱水となりやすいため水分補給が必要です。

熱や日差しから守りましょう

乳幼児は、体温調整機能が十分発達していないため、特に注意が必要です。吸湿性、通気性のある服を選びましょう。

地面の熱に気をつけましょう

身長が低かったり、ベビーカーの使用で大人より地面に近い環境で過ごすため、地面からの熱を受けやすくなります。子どもの高さの気温や湿度に気を付けましょう。

暑い環境への置き去りはやめましょう

車内などに子どもを残して、車からは絶対に離れないでください。

熱中症警戒アラートの確認について

「熱中症警戒アラート」とは、熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に、危険な暑さへの注意を呼びかけ、熱中症予防行動をとっていただくよう促すために、環境省と気象庁が情報を発信しています。都道府県ごとに発表されますので、岡山県や外出先などに「熱中症警戒アラート」が発表された場合は、熱中症予防行動を強化しましょう。

熱中症予防情報サイト(暑さ指数について)/環境省<外部リンク>

熱中症予防情報サイト/環境省<外部リンク>

熱中症が疑われる人を見かけたら/厚生労働省<外部リンク>

熱中症予防のための情報・資料サイト/厚生労働省<外部リンク>

「健康のために水を飲もう」推進運動/厚生労働省<外部リンク>

暑さに負けない体づくりをしましょう!

春先はまだ体が暑さに慣れていないため、急な暑さで熱中症になる可能性があります。適切な食事や十分な睡眠をとり、シーズンを通して暑さに負けない体づくりを続けましょう。

日常生活でできる暑熱順化するための動きや生活

【有酸素運動】週3~5回はウォーキング(帰宅時に一駅歩くなど)・ジョギングをしましょう

【入浴】2日1回は湯船にしっかり浸かりましょう

【適度な運動】週に3~5回は軽い筋トレ、ストレッチをしましょう

※頻度については、あくまでも目安になります。

暑くなる前から暑熱順化をすることが大切です。ジョギング、入浴など、日常生活の中に汗をかく運動を無理のない範囲で取り入れることで、体を暑さに慣れさせましょう。

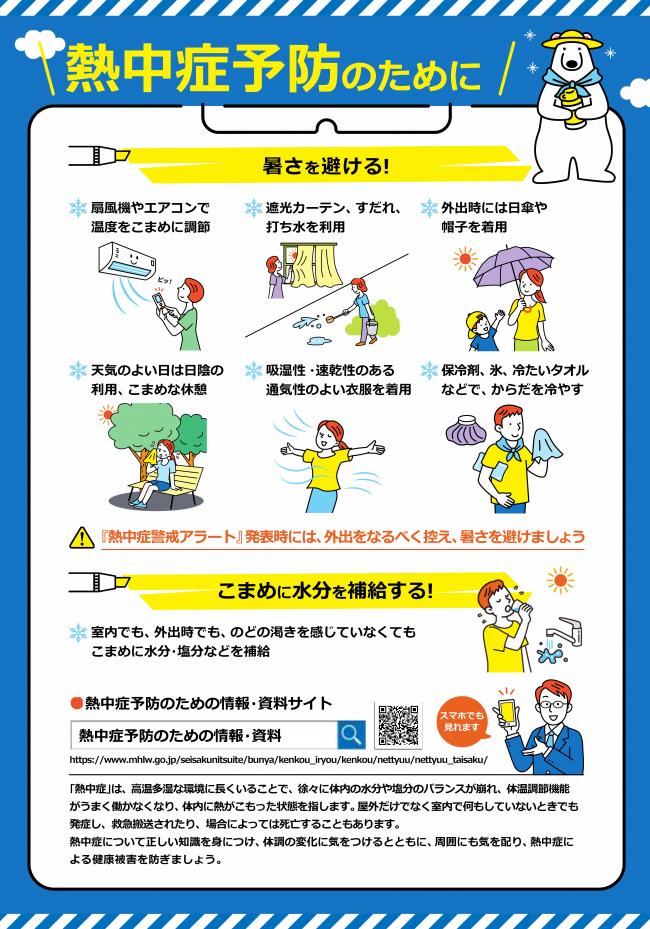

応急処置 大切な3つのポイント

☛涼しい場所へ移動しましょう

(クーラーが聞いた室内や、日陰で安静にしましょう)

☛衣服を脱がし、身体を冷やして体温を下げましょう

(氷や保冷剤等で首や脇、足の付け根などを冷やしましょう)

☛塩分や水分を補給しましょう

(嘔吐の症状が出ていたり意識がない場合は、無理やり水分を飲ませることはやめましょう)